然而當今市場上新中式家具在設計方面存在很多不足,不能使更多消費者滿意,所以在對新中式家具設計進行改進時,必須要對中國傳統文化進行深入理解并將其與新中式家具設計互通互融。

在此基礎上,如何將對中國文化的藝術解讀作為出發點而同時又不拘泥于中國古典家具,把形態與情感連接,并將現代人的思想理念與傳統文化相得益彰的體現出來;如何將不同國家不同民族的文化進行交流、對比和融合,并尋求一條以“洋為中用”為依托且具有異域風情的設計之路。

如何將中國傳統文化的精髓進行提煉并通過現代先進技術手段進行加工,對民族特色與時代感進行統一的體現,是我們家具企業首要解決的問題。

如何將中國傳統文化的精髓進行提煉并通過現代先進技術手段進行加工,對民族特色與時代感進行統一的體現,是我們家具企業首要解決的問題。

造型困局

當下,新中式家具的使用者趨于年輕化,而家具的外觀過于古樸和龐大則不能滿足年輕人對新中式家具外觀上的需求。

新中式家具款式問題體現為:款式少和高大笨重。由目前市場上所展示的新中式家具造型來看,有三種情況:一味的復古、盲目簡化、中西融合不當家具。出現這些原因是由于對中國傳統文化理解不深,不理解新中式家具,沒有創新,只是一味的對明清家具和西方家具外形的模仿與簡化或是元素的直接替換和堆砌。

1)一味復古。由于明清家具在世界享有盛譽,且具有極高的美學價值,一些新中式家具企業便認為只有傳統中式家具才是新中式家具創作的源泉,所以新中式家具為了引起世界的注意,只能延續傳統中式家具的風格,在其造型上體現古風古韻,刻意模仿傳統家具的樣式,或保留許多傳統元素,從而減弱或失去了創新的成分。由于新中式家具在造型設計上沒有自己的特色和創新,所以很少有成功的案例在國際家具展上被認可,這不能說與我國傳統文化的運作有莫大關聯,然而受傳統文化的約束,使我國的家具設計缺乏與國際接軌的作品。

正因為新中式家具在設計思維上受到傳統文化的局限,所以在其造型設計上也受到了局限,出現了款式少,借鑒面小,難以突破等現象,即使生產出來的家具有自己的傳統文化特色,大部分新中式家具也是以模仿傳統家具為主,造型寬大,厚重,臃腫繁瑣。如果把龐大的家具放在現代家庭環境中使用不僅占用很大的空間,而且難以滿足現代人對新中式家具造型多樣化的需求。

2)盲目簡化。當前家具市場上所出現的仿古型新中式家具,鑒于其厚重繁雜的造型已經不能滿足人們審美和生活的需要。新中式家具的設計為了順應時代的發展,應對其造型上追求簡化,然而簡化不是簡單更不是簡陋,它是經過對中國傳統文化進行深入理解后對其中式元素進行不斷的打散與重組并進行篩選得出其精華,是將新中式家具造型的通俗表現提升凝練到更高的層次,通過設計師的個性化,簡潔的藝術語言,在簡潔中追求豐富,在純粹中呈現高貴。由于受到國際家具風格的影響,國內家具企業在新中式家具造型上對其形式進行盲目的簡化,而忽略了簡化形式與整體家具造型的和諧。

3)中西融合不當。自明清家具之后,中國家具長期處于停滯不前的狀態,當代中國家具設計師對新中式家具設計由于缺乏靈感而不知從何入手,便對市場上銷量好的家具樣式進行模仿,更有許多家具企業從國內外家具展中獲取外國家具設計的相關信息后不去思考和分析,只做稍微的改動或者僅僅只是機械性的組合就變成了自己企業的家具產品推向市場,使得中國家具出現不古不今,不中不西的現象。

為了跟隨時代的發展,使我國家具同國際接軌,我國大型家具企業每年都會去米蘭家具展學習,對于國外超前的思想、設計理念和技術,其作品也是讓人折服的。然而盲目的崇洋使設計師對新中式家具的設計沒有了靈感和創新,并且忽略了自己真實的想法。國內許多新中式家具品牌為了使自己的作品與其他品牌的作品有所不同,便將獲取到的國外家具設計相關信息進行照搬,在不了解國外家具設計理念的情況下對其形態只做稍微的改動或者是中西元素不加改動的直接拼湊,這樣不僅沒把國外的設計元素很好的借鑒反而失去了原有的民族特色。

從家具造型藝術方面來看,中國家具的造型藝術與繪畫、文化又很大的關系,而西方家具造型的藝術特點主要是來源于建筑與雕塑,由于中西家具文化具有很大的差異,且生活區域和方式以及人們的觀念也極為不同,所以如果在對中西文化理解不深的情況下對新中式家具對造型進行設計,結果將是對中西元素進行機械式結合,這樣的作品既不實用,又不好看。

綜上所述,中國傳統文化博大精深,為新中式家具的設計給予了根本的支持,設計師應加深對我國傳統文化的理解,全面了解中國傳統家具,對潛在的設計要素進行挖掘,對于傳統的精華加以繼承才能夠更好的發展。

如果對新中式家具的設計只是一味地模仿與照抄傳統家具或者在不了解中西家具文化的前提下對新中式家具造型進行設計,將永遠設計不出好的作品。與此同時,不論是中國文化還是西方文化,家具設計風格必然是建立在對其文化理解的基礎上運用設計的思維方式從提煉到再生的一種創作過程,作品將被賦予新的形式,就如同它有了新的生命。設計師在文化交匯、碰撞中進行協調和平衡,古為今用,推陳出新,形成一種有別于傳統文化,又不失傳統文化的現代設計。

造型建議——推陳出新

1)古為今用。明清家具在世界上享有盛譽,且具有極高的美學價值,作品令后人紛紛仿制,其中意大利文藝復興時期的家具,都可以看到明式家具的痕跡。甚至許多歐美人士也不遠萬里來到中國選購高價仿制的明清家具托運回國裝點居室。

明清家具對世界的影響之大,在世人心中已經根深蒂固,然而在現代生活中,我們對新中式家具造型進行設計時必須充分了解中國傳統文化的內涵而不僅僅局限于明清家具,設計師要充分發揮中華民族文化特色的優勢,并加以適當的借鑒和運用,古為今用,推陳出新,對其精華加以借鑒并在制作工期上面順應時代的快速發展,我們才能夠創造出無愧于時代和人民的優秀文化作品。

明清家具是中國明清時期宮廷和富貴人家使用的家具,為了體現其地位和權利,其造型款式設計也充分體現著威嚴和莊重,然而時代在發展,龐大厚重的造型已經不能滿足現代人快節奏的生活,由于生活節奏的加速,新中式家具在其造型設計上也應該對傳統家具得以提煉,造型應該更加明快、簡練才能讓人在勞累一整天后身心得以放松。

(如圖1)

如圖1所示,此沙發為聯邦家具“新東方”系列,其造型不再是對明清家具的復古和時尚元素的照搬,它體現的是歷史與現代的融合,簡潔明快的線條使家具整體看起來不繁瑣,實木材質上的牡丹花雕刻圖案是對中華民族的傳承,體現了富貴,整體造型美觀令人賞心悅目;當一種形態與情感相連,它就開始具備了神韻。

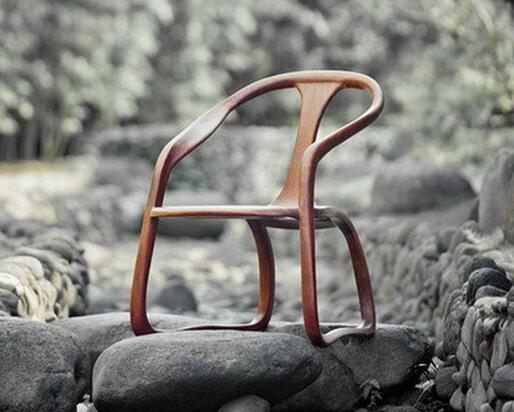

(如圖2)

如圖2為中國澳珀家具設計師朱小杰先生的“錢椅”,它取像于錢,外圓內方,在其造型上面去掉以往繁瑣的造型和費時費力的手工雕刻,提取精華以簡單白描的手法,寥寥幾筆將明式圈椅的精髓勾勒出來,上圓下方,源于中國古代的“天圓地方”、“承天象地”的哲學思想,而且環形靠背是最人性化的設計,給人以圓滿、受保護的感覺,與此同時“錢椅”在用材上也進行了突破。

2)新中式家具應該是根據現代人的生活方式、審美情趣所進行的再設計,再創作。首先“新中式”應該去除傳統中式家具的中規中矩、繁復、古舊,吸取傳統中式家具線條流暢、裝飾明快、比例合理、動靜對比、虛實結合等這些突出的特征去延續和繼承,通過對經典元素進行提煉、簡化、打散和重構。

打散也就是分解,對藝術造型來說更能深刻的了解事物內在的美,它不僅有利于了解家具結構,而且局部變化對形態的影響也能得到很好的認識。通過對客觀形態的分解,可以提煉出藝術審美中構造的成分、元素、基因,通過對原體系的打散,我們可以找出所需要的形式元素,之后重新組合。

這樣做可以把傳統元素進行再創造,而不單單是對元素的照搬和抄襲。當然對中式家具進行打散和重構必須是建立在充分理解中國傳統思想文化內涵的基礎上,這樣才能進入深層次的精神領域去探尋,進而把提煉出來的“文化符號”運用到新中式家具款式的設計中去。

(圖3)

如圖3為中國澳珀家具設計師朱小杰先生的“睡美人”,作者在款式神態上面對明式圈椅和貴妃椅進行結合,并對其造型進行簡化,經打散重構,創新得出這款極富古典韻味兼具現代氣息的作品。

3)隨著時代的進步、科技的進步、世界經濟一體化的發展,中國不可能也不應該獨立在世界一體化的發展行列之外,所以中西文化的碰撞和交流是不可避免的,在家具設計方面也同樣需要中西融合。“沒有中國元素就沒有貴氣”,在國外,設計界流傳著這樣一種說法,法國Roche-Bobois羅奇堡,在其家具設計中大量吸收中國文化元素,并提出:東方精神+現代時尚=國際時尚,由此可見中國家具在世界上影響力之大。

很早之前,西方設計師就在設計中對中國文化進行運用,最早是在西方裝飾風格背景下,混搭幾件中式家具作為裝飾,然而隨著時代的發展,人類精神文明的提高,簡單的搭配已經不能滿足外國人對中式家具的喜歡,他們開始研究中式家具,利用中式元素創造出許多現代家具。然而在家具設計方面每個國家有不同的審美,對家具有不同的需求,這些需求是由人所在地域不同、生活方式不同、所接觸的自然條件、社會背景和文化背景不同所決定的。

所以對于新中式家具來說,它更多是為中國人使用的,在款式改進方面,仍是以中式為主流去設計,對中國傳統元素造型進行提煉之后,運用新材料、新技術、新工藝對款式進行革新,在延承中國傳統文化內涵和民族氣質的同時又彰顯時代氣息。

(圖4)

(圖5)

如圖4和圖5為國外設計師漢斯·威格納的“古典椅”和“Y”型椅,前者在造型上面基本未對明式圈椅做改動,采用納維亞半島上的本地材料,體現木材自身紋理,整體感覺素雅、自然,古典椅是明式圈椅和北歐風情相結合的成功案例;后者造型上簡化最基本的構件但能完全設計出圈椅的神韻,還融入自己對現代家具造型理解的思維,體態輕盈,功能舒適。

這些成功的案例體現了中國的傳統家具文化與現代設計相結合、自然的原始材料與現代科技材料的結合,這正是中國現代家具企業希望的一種創新思路和方法。

由此可見新中式家具款式設計必須要深刻了解中國傳統文化的內涵,而不是對傳統中式元素、西方元素、現代時尚元素進行生搬硬套,只有深刻理解文化內涵,進而對其精華得以提煉,才能做到“古為今用,洋為中用”。